邵大浪

浙江财经大学二级教授,浙江省省级领军人才,浙江省“151”人才;兼任浙江省文联委员,浙江省摄影家协会副主席,浙江省摄影艺术学会副主席。

从事摄影教学、研究和创作三十多年。2020年获第十三届中国摄影金像奖。迄今出版著作22部,作品集8部,在国内外知名摄影杂志发表作品400余幅次。

邵大浪是少数传统银盐摄影的守护者之一,他出生于摄影世家,自小便对摄影充满了热爱,迄今已从事摄影30多年。他既是摄影艺术的创造者,更是摄影教育的从业者,对黑白影像的艺术探索与工艺情有独钟。他的黑白影像将五彩斑斓的现实世界抽象成黑、白、灰三种色调,简洁、凝练,具有非常纯净的意味。摄影之于邵大浪,更像是人生的修行,西湖则是他生命中的源头活水。

——中国摄影金像奖颁奖词

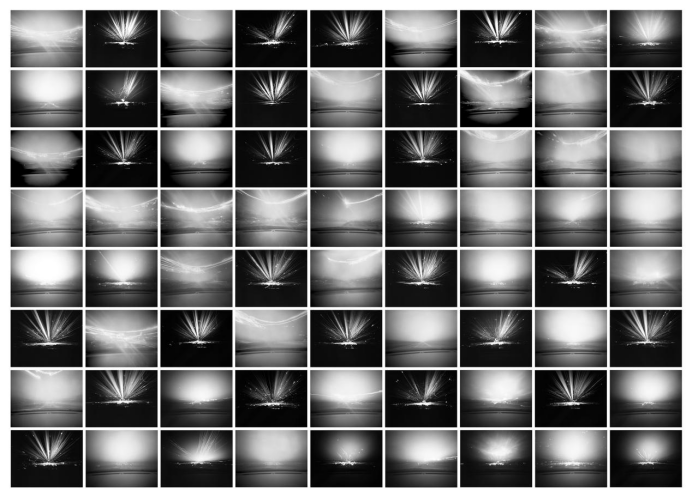

《风帆》系列之一 2025

《摄影与摄像》:

邵老师,您好,非常荣幸能够采访到您。我们了解到,您出生于一个摄影世家,您的祖父邵度先生和令尊邵家业先生,都是我国著名的摄影家。您之所以走上摄影艺术之路并且数十年来投身于摄影事业,是否可以理解为一种传承?邵大浪:

当然可以理解为一种传承。我从小就受到家庭的艺术熏陶,我的父亲、祖父一生都致力于摄影艺术。父亲对我的影响是直接的,在我刚开始上小学的时候就在暗房里协助他冲洗照片;而祖父对我的影响则是间接的,因为他去世的时候我才1岁。前些年为了整理、出版祖父的一本老温州影像作品集,我花了几个月时间在暗房里将他拍摄于上世纪30~60年代的作品一张张放大冲洗出来,冥冥中我感到祖父在与我对话。

从祖父到父亲再到我,肯定会有某一种相似的或者说是一脉相承的地方,这种基因也不可避免地在我作品中显现。但对我来说,找到属于自己的艺术方式是最重要的。

《大漠》系列之一 1999

《摄影与摄像》:

之前看过您的一些作品,感觉在影像表达语言上,您好像偏爱黑白摄影。在您看来,与彩色摄影相比,黑白摄影有哪些明显的优势?邵大浪:

的确,在创作中我偏爱黑白影像语言。与彩色摄影相比,黑白摄影将五彩斑斓的现实世界抽象成黑、白和灰三种色调,简洁、凝练,也更具有纯粹的意味。黑白摄影剥离了事物色彩浮华的表面,表达出事物的本质和内涵,塑造了影像与现实之间的抽象之美和距离之美。黑与白是色彩的两个极致,它代表着最简单,却也蕴含着最丰富。

我至今仍坚持使用黑白胶片创作。对我而言,胶片是一种物质实体,而数字只是“虚拟”,它们是两种完全不同的媒介,各有优劣。我更看重洗印照片中的手工技艺:当我在暗房中洗印照片,我得把我的双手浸泡在药水中。通过这种手工劳作将作品与身心融合在一起,这是我在数字影像中得不到的。在数字时代,银盐洗印工艺变得越来越稀有,而这种稀有性也正是我在创作中所需要的。

《树》系列之一 2006

《摄影与摄像》:

“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。”您是浙江人,工作、生活在杭州,西湖摄影创作也逾三十年之久。那么,西湖在您的摄影理念中处于什么样的地位?邵大浪:

西湖无疑是我创作时间跨度最长、用情最深的摄影题材。虽然在三十多年的创作中,我也不停地遭遇瓶颈,但在无数的迷茫与清醒过程中,却更积累了我对于这个题材的深厚情感。在我所有作品中,西湖作品的体量应是最大的。我想,只要今后不离开杭州,西湖会是终我一生创作的题材。

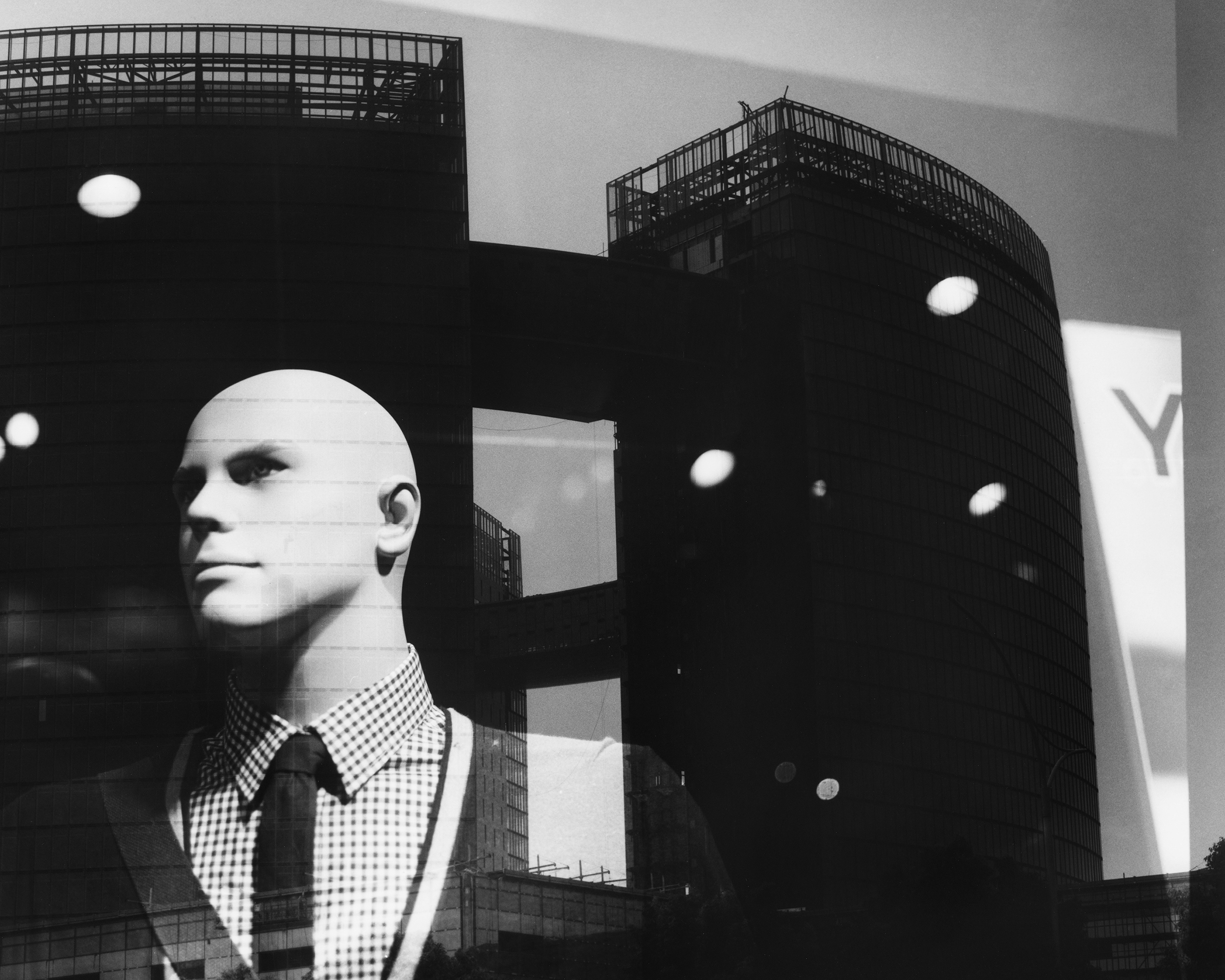

《都市蒙太奇》系列之三 2022

尽管西湖是我最重要的摄影题材,但是我的创作却并不仅仅限于西湖主题。我的创作兴趣广泛,任何使我有所感动、有所思考的事物,甚至是日常生活都可以成为我的创作对象。例如,前些年我以自己上下班的日常为题创作了《往往返返》系列作品,这组作品的创作背景是这样的:由于我任教的学校与家的距离较远,我每个工作日需要耗时三个多小时驾车往返于家与学校之间,为了避免早晚交通高峰,常常天亮之前出门天黑才返回,这样日复一日、月复一月的过程让人颇感疲乏与苦恼。但是,这种疲乏与苦恼又是无法回避的,于是,我就想何不用摄影来记录和表现我的这种日常生活状态,并借机来消解无奈和苦恼?我将针孔大画幅相机放置于车前挡风玻璃下,将每个单程作为一个拍摄周期,来来回回整整拍摄了三年。

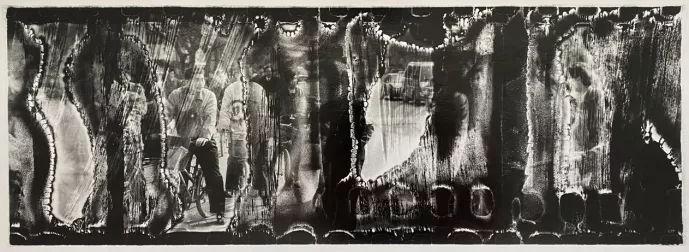

《往往返返》系列 2014-2016

我的创作随遇而安,题材、时间都不强求。几十年来尽管我创作的速度很慢,但我从未停止,我一直抱着“不以物喜、不以己悲”的心态去创作。我的创作不求快速产出,倒是希望作品能经得起时间的检验。

《远方》系列之三 1996

《摄影与摄像》:

请重点谈谈您的大作《西湖心象(1990-2020)》。

《西湖心象》系列之一 2005邵大浪:

我第一张西湖照片摄于1986年,那一年我来到杭州读大学。可以说,我早期的西湖摄影是漫无目的的,作品的表现形式也比较直白,直至上世纪90年代后期我才试图把更多主观感受与情绪融入作品。近年来,我注重“心象”的表现,试着把“心象”的概念引入到我西湖摄影的形式和风格中。此外,我还做了许多实验性的影像。尽管30余年来我一直在探寻“西湖心象”的种种呈现可能,但对于创作的作品,我始终坚持两点:一要彰显中国气质,二要形成自己的艺术风格。

在现代艺术、后现代艺术和当代艺术各种思潮、观念及实践强劲地扑面而来的当下,我认为,在摄影创作中自觉地回望中国传统文化艺术,不竭地汲取精髓,使作品承载优秀的中国传统文化艺术基因显得尤为必要。并且,只有这样,才能在“与国际接轨”中,避免落入“变不成别人,却反而丢了自己”的尴尬结局。

《西湖心象》系列之二 2015

当然,向传统文化艺术回望和挖掘,并不意味着放弃艺术的创新追求。传统与创新并不是一对矛盾体,恰恰相反,只有很好地传承传统,才有可能实现真正意义的超越和创新。

《西湖心象》系列之四 2025

《摄影与摄像》:

站在您的角度,如何理解摄影理论研究和摄影作品创作的关系?进一步说,广大摄影人应该如何通过比较系统的理论学习,让自己的摄影水平“更上一层楼”?邵大浪:

我记得一位摄影名家曾说:“我们不用相机拍照。我们是用心灵和头脑拍照,相机只不过是一种工具。”当我们踏上摄影之路时,有必要通过系统的摄影理论学习,尤其是对180多年摄影发展历程需要深入研习,只有我们头脑中储备了大量摄影史中的经典作品信息,并具备评价这些作品的能力,才能为今后的创作提供准确的摄影史参照和扬弃,进而创作出不同往昔、不同他人的佳作。

《树》系列之一 2016

摄影是特别讲究创新的艺术。不少摄影者为了避免他人作品“过多”影响自己的创新,而拒绝观摩名家佳作。其实,他山之石,可以攻玉。闭门造车不是艺术创新的有效途径,真正的创新需要摄影者通过不断地借鉴、学习和思考,提升自己的摄影素养而获得。对摄影者而言,摄影素养从来不是创作的绊脚石,相反,它是极好的发动机。

《蚀》系列之一 2025

《摄影与摄像》:

作为著名摄影家和摄影教育家,对于当下中国摄影人特别是年轻一代摄影师,您有那些建议或者说忠告?邵大浪:

让摄影纯粹、更纯粹一些。我觉得这很重要,只有这样,摄影之路才可以走得久远。当然,作为一个摄影师,首先需要解决生存问题。如果生存不成问题,那你最好尽可能远离各种名利的诱惑,潜下心来从事创作。同时,多汲取一些摄影以外的养分。真正的摄影,功夫应在摄影之外,其中包括你的学识、修养,以及人生和社会阅历。

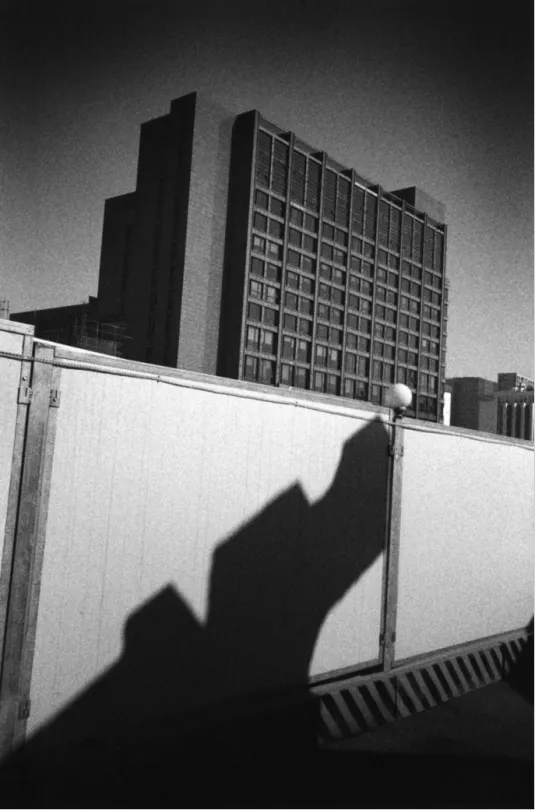

《杭州,杭州!》系列之二 2010

《杭州,杭州!》系列之四 2015